La torre di Sant’Antonino a Selva di Groppallo, un’antica testimonianza della fede piacentina

La torre di Sant’Antonino a Selva di Groppallo, un’antica testimonianza della fede piacentina

di Claudio Gallini

Estratto da: GALLINI C., La torre di Sant’Antonino..., in L'urtiga quaderni di cultura piacentina n. 12, LIR, Piacenza, 2016, p. 37.

La torre di Sant'Antonino a Selva di Groppallo in un recente scatto del 2019. (Foto: Claudio Gallini ©).

In alta val Nure, nel circondario di Groppallo, a quasi mille metri d’altitudine, è protetto un importante simbolo della storia cristiana piacentina.

A Selva di sotto (890 m s.l.m.), nel Comune di Farini, si eleva infatti da numerosi secoli la torre campanaria della prima chiesa parrocchiale groppallina devota a sant’Antonino; la storia della chiesa, oggi purtroppo scomparsa, ci rimane attraverso le antiche visite pastorali, mentre il campanile, o “u campanẽn dra Sérva” come lo chiamano in zona, è rimasto a prova di come il Cristianesimo su queste lande appenniniche abbia delle radici molto profonde.

Della fondazione di siffatta chiesa, ne tratta tra l’altro anche lo storico e canonico piacentino Campi nella sua Dell’historia ecclesiatica di Piacenza e la elenca tra i primi templi edificati a nome del santo martire piacentino.

Da tutti questi avvenimenti sì grandi ne sorse all(h)ora né Piacentini una sì fatta devozione, e riverente affetto verso il glorioso Protettore, e Avvocato loro, che non contenti d’imporre, quasi a gara il venerando nome di lui a propri figli […] furono ancora grandemente solleciti in fondar Chiese al sacro nome di Antonino.[1]

La torre di Sant'Antonino in uno scatto degli anni '70 del secolo scorso. (foto: Agostino Bruzzi ©).

Oltre a Travo e Piacenza, il Campi ci indica in seguito le prime chiese intitolate al nostro santo patrono, in terra piacentina:

Ville di Ronco, di Albarola, di Castiglione, di Macinessio, di Corano, di Vicomarino, di Vairasco, di Nibiano, di Montalto, di Fenocchietto, di Ozola, di Selva presso Groppallo, dell’isola in Compiano, di Bedonia, e della terra di Borgo Val di Ta(r)ro, e d’altri luoghi della Diocesi nostra.[2]

Il racconto del canonico Campi sopra riportato, fa riferimento ad alcune vicende che risalgono addirittura al sec. IV, e già da questo dato possiamo avere un’idea di quanto sia antica la primigenia parrocchia di Groppallo, così come la stessa torre campanaria.

Lo studioso Domenico Provini ipotizza, nel volume Groppallo nella tradizione e nella storia, che la chiesa di sant’Antonino a Selva sia stata invece eretta in un periodo storico compreso tra la fondazione del monastero in val di Tolla nel 616 e quello di San Colombano a Bobbio o comunque di poco posteriore a queste due fondazioni.

In quel periodo, pertanto, a Selva si trovava la chiesa parrocchiale, mentre sulla cima del monte Castellaro, a Groppallo, dove invece abbiamo oggi la chiesa, vi era un imponente castello con la funzione di controllo assoluto della zona, grazie soprattutto al punto strategico ove la struttura era collocata.

Un primo dato sicuro sul castello fa appartenere, sul finire del sec. XII, tale fortilizio al Vescovo Conte di Piacenza cui competeva, tra l’altro, la concessione del fortilizio; la tradizione assegna la signoria del luogo, alla nobile famiglia Gropallo trasferitasi a Genova in un secondo tempo.[3]

Si legge sempre dagli scritti del Campi di una curiosa diatriba tra l’arciprete di Centenaro e il rettore della chiesa di Selva risalente ai primi anni del sec. XIII, finita poi tra le mani del pontefice Innocenzo III di cui non conosciamo però il verdetto.

Erano da cotal tempo discordia tra loro l’arciprete di Centenaro, detto Guglielmo; e il rettore di S. Antonino da Selva, Giovanni Pistorio; per non voler questi (benché soggetto, come capellano, alla pieve di quegli) rendere il debito honore, e ubbidienza al detto piovano. E quel, che peggio era, essendo stato il rettore scomunicato, ardiva il meschino di celebrare i divini officij con gravissimo danno di se stesso, e con molto scandalo degli altri.[4]

È da rilevare inoltre che la parrocchia di Groppallo protegge al suo interno diversi antichi oratori collocati, attraverso una precisa logica[5], lungo quella che oggi viene denominata “Via degli Abati”; questa “via” era un cammino montano che da Bobbio permetteva a monaci e pellegrini di raggiungere in tutta sicurezza Pontremoli, per poi proseguire verso Roma in visita ad limina apostolorum.

Lungo questo percorso rintracciamo altresì la torre di Sant’Antonino, la quale possiede una forte similitudine architettonica con il campanile dell’oratorio di Groppazzolo posto anch’esso lungo la Via degli Abati; è da rilevare tuttavia che nel giugno del 1775 i delegati vescovili giunti in loco per la visita pastorale, ordinarono ai proprietari della chiesa di Groppazzolo di abbassarne l’altezza per evitarne il crollo.

La torre di Sant’Antonino versava in cattive condizioni ma, grazie ad un recente intervento eseguito dal Comune di Farini, si è permesso di preservarla da un’ineluttabile rovina che avrebbe cancellato per sempre questo simbolo di fede, unico in tutto la provincia di Piacenza.

Questo scatto, risalente al 2015, mostra la torre di Sant'Antonino attorniata dai ponteggi durante le fasi di restauro. (Foto: Claudio Gallini ©).

Oggi la struttura si presenta come una torre slanciata sulla cui sommità sembrano issarsi quattro merli che alla prima apparenza la farebbero apparire come una torre ad uso militare, di controllo sul passaggio; basti paragonare però le foto di quasi quarant’anni addietro con l’attuale stato, per appurare che la torre era sicuramente più alta e che i presunti merli sono nient’altro che i quattro sostegni della copertura sommitale dispersa dall’incuria.

Da quella torre, in antico, suonavano pertanto le campane della prima parrocchia di Groppallo.

Analizziamo ora brevemente cosa ci raccontano i verbali di visita pastorale in merito alla parrocchia di Sant’Antonino a Selva di Groppallo.

Dal fascicolo del vescovo Giovanbattista Castelli del 1579, primo verbale disponibile presso l’Archivio Diocesano di Piacenza, scopriamo che la parrocchia di Groppallo risultava già intitolata all’Assumptione B.M. Virgo e con essa vi era un solo oratorio dedicato per l’appunto a sancti Antonini situm in loco dicto la Selva.

Da quel verbale si deduce inoltre, che al tempo la chiesa di Selva era stata declassata come oratorio, la struttura non si trovava più in buono stato tanto e se ne consigliò l’immediato ripristino, pena la cessione del titolo alla chiesa più vicina.

La costruzione, fatiscente, era comunque dotata di fornice; furono citati nel verbale l’altare con la pietra sacra e un reddito in frumento verosimilmente necessario alla sua manutenzione o in questo caso alla ricostituzione dello stesso.

L’oratorio fu infatti ricostruito nel 1657 per mano della famiglia Gregori di Selva, come vedremo dai verbali di visita pastorale in seguito presi in esame.

Nel 1691 ritroviamo l’oratorio di Selva, dedicato sempre a sant’Antonino, visitato durante l’ispezione del 4 giugno, dalla cui breve relazione ricaviamo che al tempo il proprietario era un tale Marcantonio Gregori.

Fu annotato che in quest’oratorio si celebravano le sante messe tranne le solennità.

Il canonico impose di coprire la pietra sacra con la tela cerata e di fornire l’oratorio di un’alba, un cingolo, un amitto, una pianeta, la tabella sacra, il palio e il messale da morti.

Egli consigliò, infine, di apporre una rete alle finestre e di collocare l’acquasantiera nell’oratorio per contenervi l’acqua benedetta.

Nel 1743 fu annunciata la visita pastorale dell’episcopato Zandemaria e il 25 settembre fu visitato l’oratorio di sant’Antonino di Selva proprietà, allora, dei signori Marcantonio, Giovanni Pietro, Giulio, tutti fratelli della famiglia Gregori.

Il visitatore scrisse della presenza di un solo altare, costruito in legno e ben ornato ad eccezione del fatto che la pietra sacra era da benedire.

Dalla stessa relazione apprendiamo che la licenza alla celebrazione fu concessa addirittura da papa Clemente XI attraverso un breve apostolico dell’aprile 1705.

Il verbale proseguì indicando che la cappella era a comodo e devozione dei patroni e infine annotò che l’interno era sbiancato consigliando però di apporvi una rete sulle finestre.

Il 30 giugno 1775 avvenne, per volontà di mons. Alessandro Pisani e operata a Selva dal canonico Giacomo Scopesi il quale rilevò che il proprietario dell’oratorio era, in quegli anni, un tale Giacomo Filippo Gregori cui spettava l’intera manutenzione della cappella.

L’annotazione proseguì esponendo tutti i diritti e doveri a riguardo delle celebrazioni dove si presentò nuovamente il breve apostolico giunto fino dal Vaticano e si scrisse in seguito che fu introdotto don Giovanni Antonino Gregori in qualità di celebrante in questa cappella.

Il canonico vide l’altare con sopra un candeliere di legno, una croce, la tabella per la preparazione della messa e rilevò ulteriormente un quadro raffigurante sant’Antonino.

Egli riportò poi che l’oratorio era dotato di volta sul soffitto ma, nell’insieme, richiedeva una ristrutturazione importante.

L’altare, in legno, fu invece giudicato sufficiente come del resto la pietra sacra, il calice d’ottone con la coppa argentata e la sua patena.

La relazione proseguì con l’elenco delle sacre suppellettili che furono in generale giudicate positivamente a parte qualche piccola osservazione come, ad esempio, d’aggiornare il messale dei vivi con i santi più recenti.

Il canonico annotò successivamente la presenza della torre campanaria, quella che vediamo oggi, ma non risulta alcuna traccia delle campane nelle risposte ai postulati.

La torre di Selva ripresa dalla strada che da Barsi corre in direzione di Bardi (PR). (Foto: Claudio Gallini ©).

Il 7 luglio 1775 Giacomo Filippo Gregori con il figlio Giovanni, titolari dell’oratorio di sant’Antonino, si presentarono a Centenaro[6] davanti all’illustri et reverendissimi mons. Alessandro Pisani esibendosi come proprietari altresì dell’oratorio di Selva san Domenico.

Si scrisse che l’oratorio di Selva devoto a sant’Antonino, fu sospeso probabilmente a causa del cattivo stato della struttura, e s’intuisce da una pergamena molto scolorita, che i Gregori volessero spostare i privilegi dall’oratorio chiuso, al più recente dedicato a san Domenico, che si trovava a Selva di sopra a poche centinaia di metri dal primo.

La storia della torre di Sant’Antonino da Selva termina qui, ma il vivo invito dello scrivente è quello di salire da Piacenza in alta val Lavaiana, a poche decine di minuti dall’abitato di Farini, per scoprire e ammirare questo sconosciuto ma importante simbolo della fede piacentina in onore di Sant’Antonino.

Claudio Gallini

NOTE:

[1] CAMPI P. M., Dell’historia ecclesiastica di Piacenza, Giovanni Bazachi Stampatore Camerale, Piacenza, 1651-1662, volume I, p. 121.

[2] Ibidem.

[3] E’ possibile consultare il volume n° 7 – 2014 del quaderno di cultura piacentina, “L’urtiga” per leggere, ad opera dello scrivente, un compendio sulla storia dell’antica famiglia Gropallo.

[4] CAMPI P. M., Op. cit., volume II, p. 190.

[5] Si faccia riferimento al volume, GALLINI, C. Gli oratori di Groppallo, Edizioni L.I.R., Piacenza, 2013, per approfondire la storia di tutti i diciotto oratori della parrocchia di Groppallo.

[6] La pieve di San Pietro a Centenaro controllava, a quel tempo, anche la parrocchia di Groppallo e durante le visite pastorali in zona, diveniva così il “quartier generale” del Vescovo.

È possibile ammirare lo stato attuale della torre di Sant'Antonino, a Selva di Groppallo, attraverso una "foto - sfera".

(Una volta cliccato qui sotto, muovi l'immagine con il mouse e avrai una visuale a 360°)

(Foto sfera di Claudio Gallini ©)

È possibile invece provare l'emozione di trovarsi all'interno della torre, attraverso quest'altra "foto - sfera".

(Una volta cliccato qui sotto, muovi l'immagine con il mouse e avrai una visuale a 360°)

(Foto sfera di Claudio Gallini ©)

Diritti d’autore e Termini di Utilizzo, Tutti i diritti sono riservati.

Autore: Claudio Gallini ©

L’impiego del presente articolo è permesso unicamente per le intenzioni e nei limiti annunciati dall’art. 70 della Legge n.663/1941 con la limitazione che si rispetti la norma in merito la citazione. Nel caso di impiego, in qualsiasi ambiente, è necessario menzionare il titolo e l’autore dell’articolo e il link dell’articolo. Ogni impiego al di fuori dei limiti di cui all’art. 70 della L.663/1941 è proibita.

I commercianti di bestiame groppallini

di Claudio Gallini

Questo breve pezzo è dedicato ai tanti commercianti di bestiame del comprensorio di Groppallo, quelli appartenenti a un periodo dove le strade erano tra i boschi o lungo i torrenti, dove non esistevano né autotreni, né l’asfalto.

La memoria arriva diretta ai racconti di mio nonno Giovanni Cavanna, commerciante di bestiame dal dopoguerra fino agli anni settanta del secolo scorso.

(Un bel paio di buoi aggiogati nel cortile di Giovanni Cavanna a Coletta di Groppallo, negli anni '50 del secolo scorso - Archivio Fotografico Claudio Gallini ©)

La vita del piccolo commerciante di bovini, era molto faticosa e significava sborsare tanti sacrifici per il sostegno della famiglia.

Il fulcro del mercato del bestiame, per i groppallini, si trovava a Bettola non solo per la grande fiera di settembre, che sfiora oggi i 500 anni di vita, ma anche per il mercato del lunedì che vedeva assiduamente la presenza di piccoli e medi allevatori della zona, preparati a una compravendita che durava giornate intere.

Il nonno era distante da Bettola circa venti chilometri e, per arrivare a un orario decente, si doveva alzare il lunedì mattina alle due; una sciacquata al viso con acqua di fonte e poi andava diritto nella stalla per sfamare le bestie, senza dar loro però acqua!

Questo espediente, permetteva di far giungere vacche e buoi a Bettola “begli asciutti” e una volta sul posto, potevano dissetarsi abbondantemente e gonfiare i loro stomaci per sembrare più tonici e quindi attraenti agli occhi di navigati compratori.

Il più delle volte nonno Giovanni era aiutato dal fratello e, spesso e volentieri, durante le pause scolastiche estive anche la figlia maggiore non disdegnava una camminata fino a Bettola, con il premio, una volta arrivati, di potersi godere il mercato del lunedì o ancora meglio la fiera settembrina.

Verso le quattro e trenta ci s’incamminava da Coletta, piccola località nel comune di Farini, con destinazione Torricelle, dove si svolgeva il mercato del bestiame settimanale.

La piccola bambina, se ne stava davanti con un bastone e un lume al petrolio per illuminare la via, mentre il padre e lo zio, gestivano le coppie di bestie tenute assieme dalle corna attraverso i cosiddetti śõncar, e se la mandria sfiorava le dieci unità ci si appoggiava all’aiuto di un terzo uomo che se ne stava in mezzo alla fila.

La strada verso Bettola era lunga e buia, il cammino era scandito dal passo dei bovini e dalle imprecazioni dei fratelli Cavanna con sbraitati Va là!, Va indrè!, e quando una bestia non seguiva la retta via o protestava a suo modo, come se avvertisse un presagio sul proprio destino, si aggiudicava una sferrata di bastone sulla schiena e si andava avanti.

A quei tempi, prima di incontrare un’automobile, si doveva giusto giungere a Bettola e si erano fatte ormai le otto e mezza. Cristoforo, il fratello di nonno Giovanni, legava le bestie alle postazioni di Torricelle e le abbeverava copiosamente, Giovanni lo aiutava non prima di aver consegnato alla figlia i soldi necessari per la colazione e per qualche compera al mercato in piazza Colombo.

A turno i fratelli Cavanna si recavano all’osteria per la meritata colazione a base di picula di cavallo, minestrone o zuppa di verdure; uno dei due doveva sempre accudire la mandria nel caso arrivasse un negoziante interessato.

Il gioco a volte non valeva la candela: il viaggio, la fatica, i sacrifici magari per strappare la vendita di un solo capo; il più delle volte la trattativa durava tantissime ore, fino a tarda sera.

Non era strano che la negoziazione terminasse addirittura a casa del nonno, in piena notte, e mia nonna Maria doveva alzarsi a preparare da mangiare: una frittata era più che sufficiente a sfamare compratore e venditori, finché finalmente si andava d’accordo sull’ammontare.

A volte non si riusciva proprio a vendere nulla e così mestamente si doveva ritornare a casa da Bettola con tutto il bestiame, ma se si metteva di mezzo il mediatore, la vendita diventava una vera e propria opera teatrale che sfociava con il famoso patto dove il "broker" di allora, tagliava la stretta di mano tra il venditore e il fortunato cliente.

(Giovanni Cavanna con una coppia di buoi nei pressi di Bettola - Archivio Fotografico Claudio Gallini ©)

Nella maggior parte dei casi bastava la parola, ma per essere più tranquilli si doveva esibire una caparra che era concordata prima di eseguire il patto, ma non era difficile anche allora incappare in contenziosi dovuti a mancati pagamenti o perché la bestia acquistata e/o venduta aveva, per così dire, "dei vizi di fabbrica" non esplicitamente descritti al mercato.

Se il contenzioso era di un certo rilievo, oltre che a un veterinario si arrivava anche in tribunale dove il costo della parcella dell’avvocato superava di gran molto il costo del bovino e di tutta la trafila fatta per arrivare fino a qui.

A Piacenza nei giorni di svolgimento del mercato cittadino, in piazza de' Cavalli, si ritrovavano sotto la Camera di Commercio, tanti uomini operanti nel settore commerciale ed economico; dalla montagna giungevano i nostri negozianti per aggiornarsi sui prezzi, sui capi più in voga e sulle razze bovine più adatte alla compravendita.

A Piacenza, raccontava mio nonno, si veniva anche in tribunale quando le diatribe culminavano con una decisione super partes di un giudice.

Il giovedì poi, il buon commerciante di bestiame dell’alta val Nure, non poteva mancare al mercato di Bardi, il sabato a Bedonia, il martedì a Ferriere, il mercoledì a Farini, sempre rigorosamente a piedi.

Con gli occhi di oggi, queste vicende sembrano forse assurde, a basso rendimento, ma era la vita di uomini nati in simbiosi con la loro terra, con le loro bestie, uomini che davano anima e corpo per la famiglia, con tanti sacrifici per crescere i numerosi figli.

Diritti d’autore e Termini di Utilizzo, Tutti i diritti sono riservati.

Autore: Claudio Gallini ©

L’impiego del presente articolo è permesso unicamente per le intenzioni e nei limiti annunciati dall’art. 70 della Legge n.663/1941 con la limitazione che si rispetti la norma in merito la citazione. Nel caso di impiego, in qualsiasi ambiente, è necessario menzionare il titolo e l’autore dell’articolo e il link dell’articolo. Ogni impiego al di fuori dei limiti di cui all’art. 70 della L.663/1941 è proibita.

La storia di Groppallo dal sottosuolo

La nostra storia a 1000 metri !

Già in epoche remote il monte Castellaro fu utilizzato come avamposto per controllare le numerose vie che giungevano dalla pianura e si diramavano verso la Liguria, e non solo.

Una sommità posta a 1000 m d'altitudine, influenzata anche dal proprio nome, Groppallo, che non da spazio a tante teorie etimologiche, e al nome odierno, Castellaro, che ci riporta all'alto Medioevo dove il castello della famiglia "Gropallo" (con una sola "p"), troneggiava da qui dove ora troviamo la chiesa dell'Assunta con il suo cimitero.

I recenti scavi archeologici, condotti dal dott. Ghiretti e dalla sua equipe con l'aiuto del G.A.V.N. (Gruppo Archeologico Val Nure), hanno permesso di portare alla luce frammenti di manufatti riconducibili al VI - VII sec., resti di un granaio bruciato e la struttura di un'officina per la lavorazione della steatite oltre ad ulteriori reperti in rame, bronzo, ferro e monete di epoca medievale.

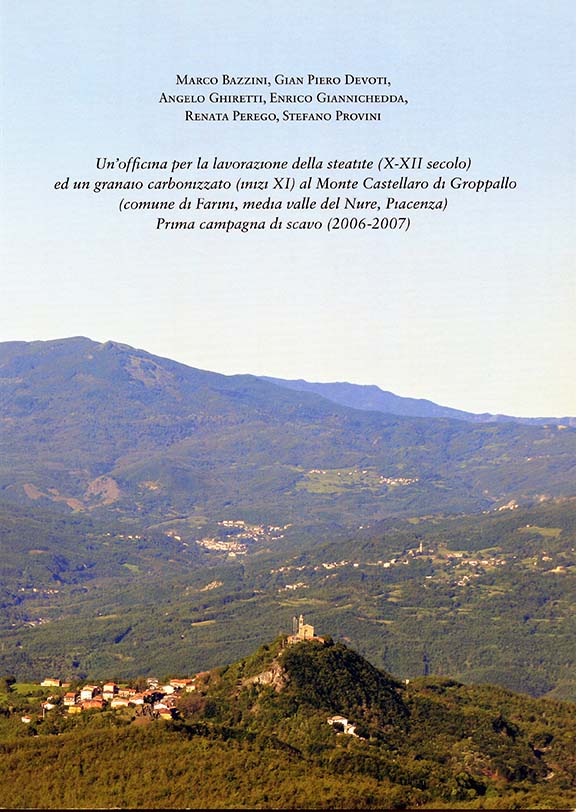

Tutto il lavoro compiuto da questi uomini, ha svelato buona parte della nostra storia, ritrovata sotto terra a mille metri di quota; l'estratto di queste fatiche è raccolto nel volume:

Un'officina per la lavorazione della steatite (X-XII secolo) ed un granaio carbonizzato (inizi XI) al Monte Castellaro di Groppallo (comune di Farini, media valle del Nure, Piacenza) : prima campagna di scavo (2006-2007) compilato da chi ha lavorato per mesi a questo importante progetto, ed edito dalla società "All'insegna del Giglio" nel 2009.

Qui la copertina:

Diritti d’autore e Termini di Utilizzo, Tutti i diritti sono riservati.

Autore: Claudio Gallini ©

L’impiego del presente articolo è permesso unicamente per le intenzioni e nei limiti annunciati dall’art. 70 della Legge n.663/1941 con la limitazione che si rispetti la norma in merito la citazione. Nel caso di impiego, in qualsiasi ambiente, è necessario menzionare il titolo e l’autore dell’articolo e il link dell’articolo. Ogni impiego al di fuori dei limiti di cui all’art. 70 della L.663/1941 è proibita.

Il castello di Boli a Groppallo

Il castello di Boli a Groppallo

un avamposto dei nobili Nicelli in alta val Nure

di Claudio Gallini (estratto parziale da "L'urtiga", quaderni di cultura piacentina n°2, LIR, 2013)

L’intera media e alta val Nure che si allontana da Bettola e giunge fino ai confini con la val d’Aveto è stata caratterizzata, nel corso del Medioevo, da un intensa presenza di faide famigliari che raggiunsero l’apice soprattutto tra il XV e il XVII; questa fenomenologia ha certamente segnato dal punto di vista sociale e politico tutta questa porzione di valle.

E’ utile, prima di proseguire, fare un veloce quadro geografico e politico della val Nure negli anni che vanno tra il 1400 e il 1600 quando era in essere quella che ancora oggi ricordiamo come “Università di Valnure”, un istituzione che sfiorò addirittura il XIX secolo.

[...]

Per le signorie milanesi si verificò la quasi impossibilità di sottomissione nei confronti di questi uomini di montagna e, appurati i fatti, il governo preferì con un’attenta manovra politica, scendere a compromessi e conciliare a tutta l’Università di val Nure diversi privilegi fiscali.

Ad esempio, per citarne alcuni, il duca Filippo Maria Visconti promise di tenere la val Nure sotto la propria protezione e controllo senza mai infeudarla ad estranei, in più esborsò 1000 ducati, aggiungendo altre numerose immunità. Allo stesso modo queste doti vennero riconfermate nel 1452 quando il controllo del ducato passò a Francesco Sforza e, più tardi, anche da Galeazzo Maria Sforza e da Francesco I, sovrano di Francia.

[...]

L’intero territorio montano piacentino era però contrassegnato da una forte presenza di forme feudali.

Queste famiglie influenzarono sicuramente il clima politico ed economico della Valle, ma il casato nobile più importante che ebbe un ruolo fondamentale nel suo interno fu senza dubbio quello dei Nicelli.

GUARDA IL VIDEO SUL CASTELLO DI BOLI

I Nicelli nutrivano un vasto interesse verso questa terra che confinava con la Liguria e che dal mare giungeva alla pianura, attraverso canali di intenso contrabbando; a dimostrazione di ciò questo casato vantava estesi possedimenti e soprattutto incommensurabili fortilizi, e case torri che, collocati in zone strategiche, permettevano un assoluto controllo della valle.

[...]

Nel 1339, Ottone Nicelli acquistò diversi poderi nella zona di Groppallo direttamente dal vescovado di Piacenza ma, solo nel 1431 Bartolino II° Nicelli fece rilevanti acquisti sempre in zona, con oltre undicimila pertiche proprio a Boli di Groppallo; Bartolino II° avrà l’investitura feudale di Boli nel 1441.

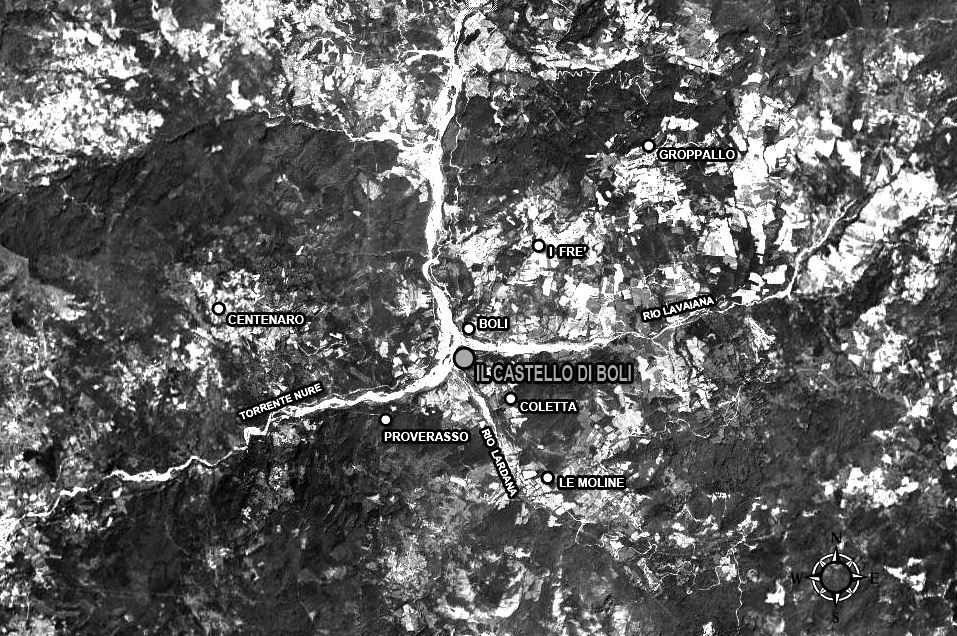

Il borgo di Boli è posizionato in una zona molto particolare della valle, proprio dove il Nure curva di novanta gradi per dirigersi verso Piacenza e proprio lì riceve i suoi principali tributari, Lavaiana e Lardana.

[...]

Le memorie storiche del luogo, i racconti tramandati dai vecchi, riportano spesso alla luce questa torre evidenziandone però solo gli aspetti più pittoreschi quali la presenza di un pozzo di lame sotto la base e di un condotto sotterraneo che da castello arrivava fino a Boccolo Tassi; cose del tutto fantasiose che comunque hanno permesso, di mantenere vivo il ricordo di questo avamposto della famiglia Nicelli.

Soltanto in un atto di vendita del 1454 troviamo per la prima volta indicato chiaramente il castello di Boli come bene acquistato, insieme a tutte le terre e pertinenze di Boli, da Stefano Nicelli, figlio di Bartolino II°.

[...]

Gli organi di giurisdizione chiedevano ai feudatari della val Nure, i Nicelli soprattutto, di aiutarli a porre fine al contrabbando e proprio dal castello di Boli, attorno al 1470, avevano avvistato e fatto arrestare a Boli quattro uomini con quattro cavalli carichi di biade.

Dalle cronache del tempo, apprendiamo che il primo uomo fu lasciato andare quasi subito perché vicino a Tommaso Moroni, allora conte di Ferriere, mentre gli altri tre con i rispettivi cavalli furono scortati fino a Bettola, dove furono lasciati andare in cambio di alcuni ducati pagati da Stefano Nicelli in cambio di tale liberazione.

(foto montaggio che cerca di riprodurre come poteva apparire il castello di Boli di Groppallo)

Da questo piccolo episodio trapela il gioco sporco che a volte i Nicelli conducevano nei confronti delle Signorie. I loro movimenti, ma soprattutto i loro comportamenti, erano dettati dalla situazione politica del momento e dallo stesso sistema produttivo che portava ad agevolare il contrabbando.

[...]

I beni posti a Boli, con il passare del tempo, divennero sempre più importanti proprio per la posizione geografica in cui erano collocati e scopriamo che i Nicelli avevano lì anche una taverna data in gestione, insieme al mulino, a un tal Daniele Cavanna che aveva però divieto assoluto di accedere al castello; questo fu l’inizio di un forte legame tra le famiglie Nicelli e Cavanna.

Tra le tante vicende, anche sanguinarie, che caratterizzarono la val Nure di quei tempi, leggiamo di un fatto dove il castello di Boli rivestì una funzione di primo piano nella primavera del 1515.

[...]

Oggi, del castello di Boli, rimangono soltanto piccole porzioni di fondamenta sepolte da rovi e muschio, ma quei sassi racchiudono un’importante fetta di storia della val Nure.

Il recupero di queste aree potrebbe, a parere dello scrivente, essere la base di partenza del rilancio turistico e culturale del bellissimo comprensorio groppallino.

Per approfondire l'argomento, con tutta la storia di questo fortilizio si consiglia la lettura del volume

IL CASTELLO DI BOLI

Edito da Tip. Le. Co

Diritti d’autore e Termini di Utilizzo, Tutti i diritti sono riservati.

Autore: Claudio Gallini ©

L’impiego del presente articolo è permesso unicamente per le intenzioni e nei limiti annunciati dall’art. 70 della Legge n.663/1941 con la limitazione che si rispetti la norma in merito la citazione. Nel caso di impiego, in qualsiasi ambiente, è necessario menzionare il titolo e l’autore dell’articolo e il link dell’articolo. Ogni impiego al di fuori dei limiti di cui all’art. 70 della L.663/1941 è proibita.

I Cavanna e la torre di Tornara

I Cavanna e la torre di Tornara

di Claudio Gallini

L’ampia e affascinante letteratura storica che abbraccia l’alta val Nure, e in particolar modo il distretto groppallino, è ricca di particolari episodi, a volte anche sanguinosi, che caratterizzarono il clima sociale e politico di tutta la valle nel corso dei secoli della storia moderna. In quest’analisi vorrei dare risalto a un imponente struttura, ancora oggi presente sul territorio, che fu al centro di notevoli scontri fazionari e che diede slancio ad una delle più importanti famiglie groppalline, I Cavanna Pacchiarotti. L’edificio in questione è una massiccia casa torre che troviamo a Tornara, a circa tre chilometri di distanza dalla chiesa parrocchiale di Groppallo in direzione di Bardi (PR), ma andiamo per gradi cercando di capire innanzitutto chi furono i Cavanna Pacchiarotti di Groppallo.

La storia della media e alta val Nure rievoca spesso e volentieri le vicende che ruotavano attorno alla nobile famiglia Nicelli, piuttosto che alle fatiche compiute dal casato dei Camia per contrastare l’operato dei primi. In realtà la storia di quella porzione di valle è fatta anche di altre famiglie che, seppur inferiori dal punto di vista patrimoniale, e più piccole in termini di componenti, hanno contribuito a scrivere tante pagine della storia della montagna valnurese. La famiglia che voglio ricordare in questa sede sono i Cavanna, soprannominati anche Pacchiarotti, che arrivarono, secondo una leggenda, a Tornara di Groppallo scappando dal genovesato dove il clima politico non era più tranquillo per il loro benessere. Per raccontare questa leggenda ci dobbiamo affidare allo storico locale Domenico Provini il quale tramanda, con molta fantasia, una storia molto particolare. Attorno al XVI secolo, con l’insediamento della famiglia Fieschi nel distretto di Santo Stefano d’Aveto (GE), la famiglia Pacchiarotti (o Pacciarotti) che risiedeva al tempo ad Ascona (GE), dovette scappare verso il piacentino con i muli addirittura ferrati al rovescio per far disperdere le loro tracce e perché noti antagonisti dei primi. Il racconto prosegue riferendosi anche alla famiglia Nicelli,molto vicina alla famiglia Cavanna secondo il Provini, che pare aver aiutato loro a fuggire e insediarsi a Tornara all’interno della casa torre che ancora oggi spicca superba in tutta la val Lavaiana; sempre secondo la leggenda fu proprio in questo momento che I Pacchiarotti adottarono il cognome Cavanna Pacchiarotti per camuffarsi ulteriormente. Lo studioso Giorgio Fiori, affermato storico piacentino di famiglie nobili locali, scrive invece che il casato dei Cavanna abitò da sempre il groppallino e che Pacchiarotti fu piuttosto un semplice soprannome. Lo scrivente, appoggiando pienamente quanto riferito da Fiori, individua nondimeno, tra i catasti farnesiani, che già nel 1557 troviamo cinque fratelli Cavanna possessori di bestiame e appezzamenti di terra oltre che riscuotere affitti sia a Groppallo sia a Groppazzolo (località nei pressi di Groppallo).

Stemma nobiliare della famiglia Cavanna (gentile concessione Maria Cavanna di Coletta di Groppallo)

Ma in che modo il casato dei Cavanna si appropriò della casa torre di Tornara? Com’è fatta questa torre? Rispondiamo subito a queste domande sfogliando le carpette dell’Archivio di Stato e dell’Archivio Notarile di Piacenza, intervistando invece gli attuali proprietari della casa torre per avere una descrizione accurata dell’edificio. Il giorno 8 aprile 1514 tutta la porzione di terra che oggi comprende verosimilmente le frazioni di Tornara (compresa la torre) e Croce, fu ceduta da un tale Pietro Asinelli ad Antonio Maria Nicelli per 1200 lire circa; quest’ultimo poi girò l’intero pacchetto ad un certo Andrea Cavanna detto il Pacchiarotto. L’appropriamento della torre non fu però così facile e immediato poiché l’edificio era già occupato e si dovette arrivare alle armi per far sgombrare gli occupanti; soltanto nella seconda metà del 1515 la famiglia Cavanna riuscì a insediarsi nella torre di Tornara.

Nel 1576 leggiamo invece, sempre dai catasti farnesiani, che fu un certo Leonardo Cavanna il più abbiente della famiglia, vantando a Tornara un complesso di case, stalle con ben 925 capi di bestiame, personale di servizio, un oratorio privato e la torre naturalmente, il tutto circondato da un importante muro di pietre. Le tradizioni orali del posto rip ortano inoltre che la famiglia Cavanna di Tornara, in quegli anni, potesse spostarsi dalla casa torre fino ai confini con Bardi (PR), senza mai togliere i piedi dalle loro terre (circa sei km), ma soprattutto senza pagare alcuna imposta di passaggio. La massiccia casa torre di Tornara, seppur modificata in più riprese, rispecchia pienamente la forma originale a pianta quadrata che un tempo si elevava di ben quattro piani (il quarto è stato distrutto da un violento incendio). I muri perimetrali misurano ben un metro di spessore, tutti rigorosamente in pietra; il tetto una volta in ciappe d’ardesia oggi è stato sostituito con una più robusta copertura in tegole. Ogni piano aveva un unico grande salone, ma gli attuali proprietari, adibendo la struttura ad abitazione, hanno collocato i muri perimetrali. Quelle che una volta erano feritoie, oggi sono divenute invece finestre, mentre la scala che un tempo saliva esternamente fino alla sommità, oggi si ferma soltanto al primo piano. Oggi la casa torre appartiene alla famiglia Casella che l’acquistò nel 1913 per 1500 lire da Rocco Cavanna; Vittorio Casella raccontava che nel salone del piano terra vi era una cassapanca capace di contenere tante staia di frumento quanti erano i giorni dell’anno. In quel grosso contenitore vi erano riposti i proventi che i contadini della zona pagavano alla famiglia Cavanna per le terre che questi tenevano in enfiteusi. La torre di Tornara rimane oggi a testimonianza dell’ascesa della famiglia Cavanna di Groppallo, cognome tra l’altro diffusissimo da queste parti.

La casa-torre di Tornara (foto di Claudio Gallini)

La casa-torre di Tornara (foto di Claudio Gallini)

Diritti d’autore e Termini di Utilizzo, Tutti i diritti sono riservati.

Autore: Claudio Gallini ©

L’impiego del presente articolo è permesso unicamente per le intenzioni e nei limiti annunciati dall’art. 70 della Legge n.663/1941 con la limitazione che si rispetti la norma in merito la citazione. Nel caso di impiego, in qualsiasi ambiente, è necessario menzionare il titolo e l’autore dell’articolo e il link dell’articolo. Ogni impiego al di fuori dei limiti di cui all’art. 70 della L.663/1941 è proibita.